Ехал к назначенному часу и в толкучке метро вспоминал всё, что я знаю о нем: его жизнь, стихи, песни. Сначала на память пришли факты биографии, хорошо знакомые тем, кто интересуется его творчеством.

Родился в Москве в 1924 году. По происхождению грузин. В семнадцать лет ушел на фронт. Воевал на Северном Кавказе. Был ранен под Моздоком.

После войны учился в Тбилисском университете на филологическом факультете. Работал учителем в деревне. Некоторое время спустя — в Калуге, в молодежной газете «Молодой ленинец». Вернулся в Москву и поступил в издательство «Молодая гвардия». Потом ушел в «Литгазету».

Издал шесть сборников стихов. Пишет прозу. Иногда выступает с песнями. Некоторые его стихи люди знают и поют уже четверть века. Фирма «Мелодия» выпустила три «гиганта» с записями его песен...

Потом стал мучительно вспоминать, а когда же впервые узнал о нем. Давно, очень давно. Наверное, мне тогда исполнилось лет семнадцать. Это было время, когда Высоцкого еще никто не знал, на танцплощадках крутили «Два сольди», «Тишину», «Вишневый сад», а я любил песню «До завтра» в исполнении Великановой. В дом принесли катушку с пленкой и поставили на магнитофон «Днепр». Я услышал негромкие аккорды гитары и чуть глуховатый голос. Не пение — почти речитатив, декламация, молитва. «Девочка плачет, шарик улетел...». «...Вы в глаза ее взгляните, как в спасение свое...». «Она сама его морочила, а он циркачку полюбил...». Странный голос, странные песни. «Кто это!» — спросил я. И мне ответили: «Окуджава!» «Окуджава»,— повторил завороженно это загадочное, как пароль, слово. Слово, принесшее в мое сознание неопределенный, таинственный образ из незнакомого доселе мне мира...

В квартире в Безбожном переулке меня встретил мальчик со скрипкой в руках. «Папа скоро будет. Он велел вам подождать». Мальчик проводил меня в кабинет и усадил в гнутое кресло. «Может быть, вам это будет интересно», — сказал он и подал мне книгу о Марине Цветаевой. Мне было интересно. Потом он играл за стеной на скрипке, а я листал книгу с хорошими фотографиями, рассматривал на стенах портреты, грузинскую чеканку, старинное оружие.

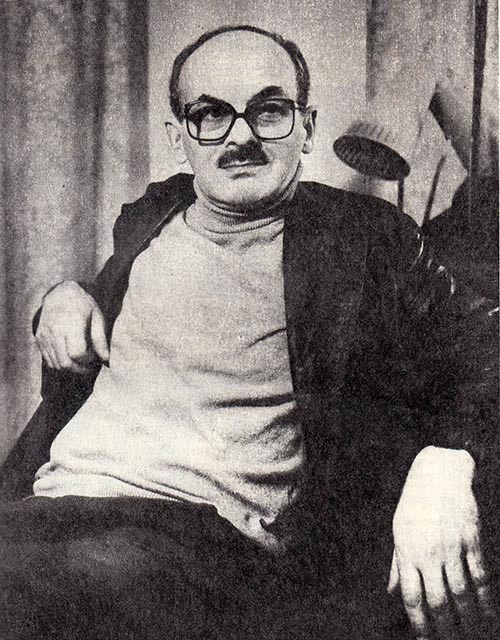

Поэт пришел минут через десять. Извинился за непредвиденную отлучку, уселся в кресло напротив. И мы повели неторопливую беседу. Я спрашивал, он отвечал. Негромко, доверительно, как давнишнему знакомому.

— ... Конечно, война отложилась в памяти, хотя я ушел воевать семнадцатилетним подростком. Но вот сейчас вспоминаю ее весьма смутно. Как будто я все это придумал. А тогда, лет двадцать назад, когда я писал о войне, все было очень живо в памяти. Я пошел на фронт добровольно. И не в поисках приключений, а совершенно сознательно. Я был какой-то очень политический молодой человек... Пошел воевать с фашизмом, вот и все. Это было конкретно. Вот когда мальчишкой пытался бежать в Испанию — там была романтика. А тут совершенно сознательно. И добился, чтобы меня взяли.

— Как это случилось!

— Просто мы с товарищем, Юрой Папинянцем, ходили, обивали порог военкомата и надоедали его начальнику. Он гнал нас разносить повестки, вместо того чтобы взять в армию. Мы разносили. И опять требовали, требовали... Наконец совсем измучили его, и он сказал: «Выписывайте себе повестки, я к этому делу руку не прикладываю». И мы сами себе выписали повестки. Дома была паника. Но мы быстро собрали вещмешки и радостные отправились в воинскую часть, куда нам было предписано. 10-й отдельный запасной минометный батальон... Впрочем, обо всем этом я написал рассказ «Утро красит нежным светом»...

— Да-да, я помню. Читал его, правда, давно. А чем обусловлено возвращение именно к военной теме! Ведь война закончилась в сорок пятом, а писать о ней вы начали, когда впечатления несколько померкли.

— Видимо, таково свойство моего характера. Не могу писать по сегодняшнему дню. Мне нужно отвлечься, оглядеться, осмыслить... Вот так. Может быть, поэтому я историей стал интересоваться.

— Мне казалось, что история у вас — это гораздо дальше вглубь. «Путешествие дилетантов», например...

— А что «дальше»? Это уже история, прошлое... Потом пришел какой-то опыт, зрелость, мастерство, потребность осмыслить прожитое, Вот и пошла военная тема. Вообще профессионально писать я начал очень поздно. Сначала писал, как все пишут. А года в тридцать три стал относиться к этому серьезно. Наверное, какое-то качественное изменение произошло во мне. Я стал задумываться, критически относиться к себе самому.

— И песни появились в это время!

— Я песен не писал никогда. Я всегда писал стихи, есть маленькая разница.

— Но вы их напевали?

— Да, конечно, я их напевал... Может быть, это влияние фольклора. Я тогда увлекался народными песнями, и постепенно во мне самом стали рождаться такие же ритмы. Первые мои «песни», какая-то образная система, система мышления — это, я думаю, оттуда. Кроме того, потребность в музыке была во мне заложена, наверное... Но видите ли, когда я начал петь, мне показали три аккорда. А сейчас, спустя двадцать восемь лет, я знаю семь аккордов. И — все! На этом мое музыкальное развитие закончилось.

С другой стороны, я не знаю, если бы я блистательно владел гитарой, хорошо ли это было бы? Всеми этими тонкостями, изощрениями не заглушал бы слова?.. А какие первые песни? Если вы знаете мои старые стихи «Последний троллейбус», о Ваньке Морозове, «По Смоленской дороге», что еще?

— «Вы слышите, грохочут сапоги...».

— Попозже чуть-чуть. Через год-два. С этой песней, кстати, связано мое первое выступление на эстраде. Меня пригласили в Московский Дом кино. Был субботний вечер отдыха. Никто меня не знал. Громадная сцена, плохой микрофон, запах шашлыка из ресторана, публика такая веселая. Выступает эстрада — кто-то острит, кто-то поет контральто. Потом конферансье объявляет: «Сейчас выступит Булат Окуджава, он споет свои песни». «Кто такой Булат Окуджава?» Я вышел, на гитаре играть не умею, петь не умею, микрофон плохой, Начал петь — в зале засвистели. Ну, я повернулся и ушел. (Он улыбнулся). А потом выяснилось, кто свист устроил. Одна актриса. Лет через десять мы с ней подружились. Она вспоминала: выходит какой-то человечек и начинает неразборчиво играть, ну как ты тут не засвистишь! Что там говорить. Обиды у меня нет, я все прекрасно понимаю...

— Отношение к эстраде с тех пор не изменилось!

— Вообще я очень положительно отношусь ко всем жанрам в искусстве, когда они являются эталонными, когда это высшее достижение, когда это талантливо, профессионально, когда это — открытие. Вот, к примеру, появился когда-то «Битлз». Родил массу подражателей. И у нас, я заметил, выходят на сцену молодые люди, с длинными волосами, с электрогитарами, исполняют вещи в манере «Битлз» — аккомпанемент, интонации. А поют, допустим, «Полюшко-поле». Понимаете, смешно, Смешно. Эстрада высокого уровня — прекрасно. Хорошая оперетта, хорошая опера — замечательно. Посредственная оперетта, посредственная эстрада — плохо! Но так как эстрада — жанр очень массовый, то там больше возможностей, больше опасности пошлости, безвкусицы, что и проявляется довольно часто. И потом — когда человеку есть что сказать с эстрады, тогда он легко находит контакт с залом, чувствует аудиторию. А когда нечего, тогда надевается бархатный пиджак, отращиваются длинные волосы, на грудь вешается цепочка... Я, например, очень быстро воспринял законы эстрады. (Заметил мой вопросительный взгляд.) Со своим уставом в чужой монастырь не ходят, хочешь выступать — надо подчиняться каким-то правилам игры. Вот у нас есть категория поэтов, которые не умеют читать с эстрады. Они выходят на сцену и читают стихи, может быть, даже неплохие. Но как читают — скучно, нудно! Так нельзя. Может, нужно выбрать не самое лучшее свое стихотворение, но такое, которое дойдет с эстрады. Или не выступай, не выходи на сцену. Никто ведь не заставляет. Пиши себе, печатай книжки...

— А вам часто приходится выступать на эстраде!

— Нет. Раньше выступал часто, теперь, может быть, раз в три месяца. Очень, очень редко. Стараюсь не выступать. Дело в том, что я почти десять лет не писал стихов. В связи с этим у меня не было и песен. Выступать со старым репертуаром, хотя меня принимают хорошо, мне неудобно. Я сам себе надоел. Я вот недавно лежал в больнице и вдруг впервые за десять лет почувствовал желание написать стихотворение... «Пускай моя любовь, как мир, стара. Лишь ей одной служил и доверялся я — дворянин арбатского двора, своим двором введенный во дворянство. За праведность и преданность двору пожалован я кровью голубою. Когда его не станет, я умру. Пока он есть, я властен над судьбою...». Вот такой романс получился. Потом написал еще стихотворение. Еще. И был счастлив, потому что давно не писал, а написать хотел, но все не получалось. Пошли вдруг стихи. Потом прекратились. Но что-то я успел отхватить у времени. Я снова стал выступать с желанием. Ну, нравится или не нравится — это другое дело.

— Как вы строите программу своих выступлений!

— Если у меня есть что-то новое, я стараюсь основное время занять новыми вещами, но дополняю их наиболее популярными старыми стихами, которые не поются. Кроме того, я отвечаю на грандиозное количество записок, поэтому у меня получаются не концерты, а скорее, такие вечера встреч. Литературные вечера. Но я замечал: сколько бы ни исполнял новых песен своих впервые — не смешные, а серьезные песни — их принимали очень сдержанно, то есть аплодировали все, но — вежливо. А старые песни — сразу поднимался шум, ажиотаж какой-то. Потом проходило время, новые песни уже входили в быт, и их начинали принимать очень хорошо. Помню, когда я впервые спел «Грузинскую песню» («Виноградную косточку в теплую землю зарою...») — ну, похлопали как-то так и стали кричать: «Спойте «Последний троллейбус», спойте там то-то...» Ну ладно. Мне даже обидно стало. Прошло полгода — и кричат: «Спойте «Грузинскую песню»!..» Бывало и так иногда: песню принимали восторженно, а через несколько месяцев она умирала: я чувствовал, что она настоящего чувства не вызывает.

— А как вы считаете, песни подвержены старению! Не угаснет ли этот жанр со временем!

— Элемент старения, конечно, есть. Но, с другой стороны, поем же мы песни девятнадцатого века. И с удовольствием поем. Например, «Степь да степь кругом». Я хочу сказать, что если песня родилась, написана на хорошие стихи, в которых есть судьба, и музыка соответствует тексту, то она долго живет. Нет, песня угаснуть не может, потому что люди любят петь, они таким образом выражают себя. Угаснуть этот жанр не может. Наоборот. Я вижу, как эта стихия усиливается, разрастается. Не всегда за счет качества, конечно, но все-таки.

— Многие ваши прежние песни поются до сих пор. Как вы к этому относитесь) Не приходит ли порой тайная, подспудная мысль о том, что вы работаете, так сказать, «на эпоху»).

— Скажу следующее. Вообще художник настоящий, а я таковым стремлюсь быть, не должен никогда задумываться, для кого он пишет и на какой срок. Я не люблю ориентироваться на какую-то определенную аудиторию. В тот момент, когда я стал видеть перед собой аудиторию или ощущать ее, перестал писать. Мне не захотелось писать. Когда делал это не задумываясь, раскованно, мне хотелось работать. И писалось легко. Я не хочу кокетничать. Я тоже иногда задумываюсь, а что делаю, а для чего пишу, а нужно ли все это кому-то? Конечно, эти мысли меня посещают. Но разбираться в этом, вероятно, не моя задача. Это вопрос времени и судьбы поэта. Они будут решать — надолго ли и нужно ли все это людям. Поэтому не надо суетиться, надо спокойно делать свое дело, ибо главная задача художника во все века, я думаю,— быть предельно точным, уловить и выразить дух своего времени, выразить себя, рассказать о себе теми средствами, которые имеются в распоряжении, то есть не свою биографию буквально, а поведать о своих впечатлениях об окружающем мире, вот и все. И надо эту задачу выполнять. Я рассказываю людям о себе. Мне хочется высказаться. Если аудитория материал моей жизни, моего опыта воспринимает с удовлетворением, с волнением — значит, произошел акт создания искусства, значит, совпало. Если нет этого — значит, неудача, где-то я допустил промах. Для кого я пишу? Для друга, близкого мне по духу. Для друга, которому не надо расшифровывать очевидные вещи.

— Ваше отношение к публике? Легко ли вы находите контакт!

— Я всегда очень скрупулезно интересуюсь, где и перед кем мне придется выступать? Не люблю открытых эстрад и больших залов. Не люблю телевидения. Меня раздражает направленный в упор глазок объектива. Вот пригласило меня выступать Ленинградское телевидение, но я отказался выступать в студии. Предложил им устроить мой вечер и снять его. Они согласились и записали прекрасный концерт... Предпочитаю читать и петь, если это можно назвать пением, в небольших уютных залах, чтобы было видно глаза людей. И чтобы была интеллигенция, студенчество обязательно.

— Значит ли это, что молодежь — основная ваша аудитория!

— Я никогда не считал молодежь своим главным слушателем. Моя аудитория — взрослые люди, мое поколение. Люди, которые много пережили, испробовали... Хотя они менее бурно реагируют на мою работу. Менее бурно. Я проверял. Сидели мои ровесники, солидные люди. Воспринимали меня хорошо, много вопросов задавали. Потом выступал на молодежном вечере. Там — крик, шум.

Однако видел по глазам, что не все доходит... Но единственное, что меня иногда удивляет — они поют мои песни, которые родились двадцать восемь лет назад... Понимаете? Я с гордостью думаю о таком долголетии. Я воспринимаю это с удовольствием, с радостью. А вот почему они поют — этого объяснить не могу... Помню, когда писал первые песни, я писал о нас, бывших фронтовиках, хлебнувших многого в жизни, и мы вместе пели и думали о наших проблемах. И это было интересно. А вот когда меня приглашают в школу рядом, — не выступать, а в качестве почетного гостя,— и школьники там поют мои песни и разные варианты моих песен, обсуждают проблемы Арбата и «арбатства», я думаю: «А им-то что? Что они находят в этих песнях?» Для меня, конечно, лестно, что они поют, но почему — не знаю. Нравится, нравится — и счастье большое...

В чем же она — притягательная сила песен Булата Окуджавы? Для юношества, вступающего в бурлящую жизнь, для интеллигенции, зрелой и молодой, для фронтовиков, прошедших адское горнило войны!.. Может быть, суть — просто в душевной открытости, сердечности его стихов, в незримой близости преданного друга! Конечно, песенный герой Булата Окуджавы изменился за четверть века. От того бесшабашного мальчика конца 50-х годов, эпатирующего своей раскованностью, не осталось и следа. Он вырос, возмужал, этот его песенный герой. Пришла пора зрелости, и он стал более мудрым, философичным, сдержанным. Но сохранил гордую бескомпромиссность идеалов и романтический взгляд на мир. У него нет ни одной фальшиво написанной строки. Его стихи, его проза, встречи с Булатом Окуджавой на эстраде учат нас распознавать Добро и Зло, Любовь и Измену, Братство и Предательство, Истинное и Фальшивое.

Автор текста: Борис САВЧЕНКО

Источник: www.ruscircus.ru