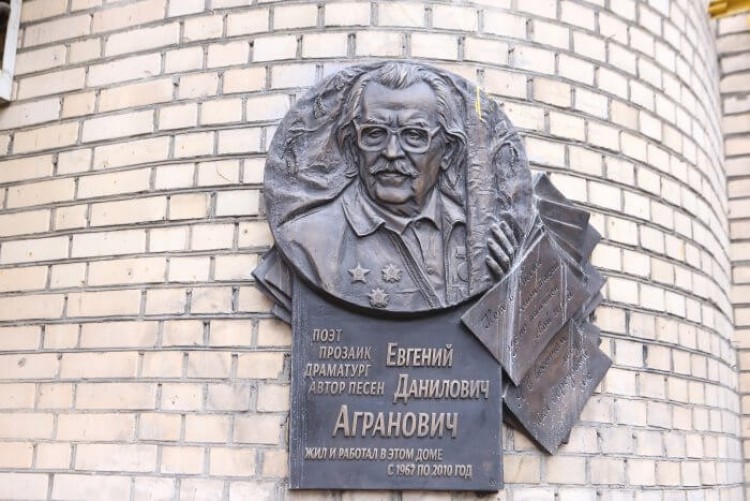

«От героев былых времен», «Я в весеннем лесу пил березовый сок…», «В тумане тонут белые огни…» Автор этих песен, бард, сценарист, кинодраматург Евгений Агранович жил доме 2 по улице Черняховского. В этом году исполнилось десять лет с тех пор, как ушёл из жизни к памятной дате на фасаде дома установили мемориальную доску. О том, как рождались песни, которые знала вся страна, и об их авторе «Северу столицы» рассказал бард, руководитель московского Центра авторской песни Александр Костромин – на протяжении десяти лет он аккомпанировал Евгению Даниловичу, выступал с ним на концертах, был его другом и помощником.

Первый концерт в 80 лет

В это трудно поверить, но талантливый поэт, начавший писать еще до войны, создатель песен, которые знала вся страна, до конца 90-х годов нигде ни разу не печатался.

Почему его не издавали в Советском Союзе, он сам объяснил в стихотворении «Левый художник»: «Я пишу не в жилу и некстати, / Как в картонный колокол звеня. / И с брезгливой жалостью издатель /Учит арифметике меня».

– Случались лишь отдельные публикации в нотных сборниках и полуслужебные издания – какой-нибудь сценарий тиражом в 100 экземпляров, – говорит Александр Костромин. – Первая книга Евгения Аграновича вышла лишь в 1998 году.

А в октябре 1999 года состоялся концертный дебют 80-летнего исполнителя.

– Выступать перед публикой ему было нетрудно. Он умел и любил петь, в узком кругу часто это делал, знал, как держаться на сцене. Не надо забывать, что его старший брат, Леонид Агранович, был режиссером и актёром, играл в Арбузовской школе-студии и у Мейерхольда.

Репетиций перед концертом было немного, не больше десятка.

– Это был вечер, посвященный двойному 80-летему юбилею – Евгения Аграновича и Георгия Лепского, они дружили с 17 лет. Познакомились через общего друга, поэта Павла Когана – в 1942 году он погиб на фронте, – рассказывает Александр Николаевич.

Дополнил «Бригантину»

В 1937 году Павел Коган написал стихотворение «Бригантина», а Георгий Лепский положил его на музыку.

– Первоначально третья строчка была короче, чем сейчас: «В флибустьерском дальнем море», – вспоминает бард. – Но Лепский заметил, что здесь по ритму чего-то не хватает. Агранович подумал и предложил: «Давайте добавим слово – «В флибустьерском дальнем синем море».

С тех пор, вот уже больше восьмидесяти лет все так и поют.

– Евгений Данилович был блестяще подкован как поэтический теоретик, тонко понимал стилистику, ему в этом не было равных, – говорит друг и помощник поэта.

Окнами на Эрнста Тельмана

Концерты Евгения Аграновича в сопровождении Александра Костромина продолжались десять лет. А впервые в однокомнатную квартиру Аграновича на последнем этаже 12-этажного кирпичного дома у метро «Аэропорт», окнами на памятник Эрнсту Тельману – торгового центра тогда еще не было – Александр Николаевич с товарищами по Центру авторской песни пришёл в начале 99-го года.

– Я ездил на улицу Черняховского каждую неделю, – говорит бард. – Евгений Данилович всегда радовался, когда к нему приходили. Стихи, возможно, и старые, становились песнями прямо на кухне. У меня на глазах родилась «Лебединая песня», «Мельница-метелица», другие песни.

Судьба решилась на Байкале

На концертах, между песнями, Евгений Агранович рассказывал, как они создавались:

– Самая знаменитая, “Я в весеннем лесу”, которую поёт Михаил Ножкин в «Ошибке резидента», сначала предназначалась для другого фильма, «Ночной патруль». Там её должен был исполнять Марк Бернес. Песня была готова, но дирекция студии вдруг от неё отказалась.

Агранович начал исполнять ее в разных компаниях, слова сразу подхватили. Через несколько лет в киноэкспедиции на съёмках музыкальной комедии о проблемах рыболовецких колхозов «Приезжайте на Байкал!» во время перерыва кто-то взял гитару и начал петь «Я в весеннем лесу…» Режиссер Вениамин Дорман – он уже готовился к следующему фильму, «Ошибке резидента», чуть ли не подпрыгнул: «Что за песня? Кто автор?» Автор волею судьбы оказался тут же: Агранович тоже работал на той картине.

Мастерил скульптуры

Каждого, кто приходил к нему домой в первый раз, Евгений Данилович встречал фразой: «Квартира не храм, а мастерская». Так и было: хозяин занимался скульптурой из дерева, и на кухне, на широком подоконнике, лежал различный инструмент, а в комнате были расставлены скульптуры: лица, животные, птицы, разные фантастические создания. Материал для них – корни и ветки – мастер часто приносил из Тимирязевского парка. Он любил там гулять, ходил почти каждый день, в любую погоду.

Автор текста: Марина Макеева

Источник: severstolici.ru